Dando continuidad a la nota publicada por pAS la semana pasada, el autor avanza en el presente artículo en un análisis que conjuga aspectos históricos, teóricos y del derecho internacional, destacando que las cuestiones geopolíticas en juego tensionan los principios de gobernabilidad del Sistema del Tratado Antártico y presentan nuevos desafíos de cara al futuro.

Por Omar Ruiz

Breves antecedentes históricos

La Antártida fue avistada entre otros por las expediciones de Américo Vespucio en 1501 y Fernando de Magallanes 1520. Fue circundada por James Cook entre 1768 y 1775 y descubierta, es decir avistada y con el desembarco de foqueros argentinos en 1817 y 1818, en los buques Spiritu Santo y San Juan Nepomuceno respectivamente. Rusia llega a la Antártida con la expedición de Bellinghausen en 1819.

Argentina realiza un importante acto de afirmación de soberanía cuando el capitán Julián Irizar, rescata en 1903, a la expedición sueca Nordenskjöld en la Isla Paulet. Desde 1904 nuestro país ocupa de manera permanente las Islas Orcadas del Sur en la Antártida.

La corona británica emitió una Carta Patente Real el 21 de julio de 1908, por la cual formalmente anexaba las islas Georgias, las Orcadas, las Shetland, las Sándwich y la Tierra de Graham a la colonia de las islas Malvinas, e incluía entre sus posesiones a la totalidad de Tierra del Fuego, parte de la provincia de Santa Cruz y de la región chilena de Magallanes. El 28 de marzo de 1917 emite una nueva Carta Patente Real por la cual modifica la anterior, sin fundamentar porque realizó este acto ilegal e ilegitimo.

El Reino Unido, no obstante, mantiene la designación de Tierra de Graham, a un sector que se superpone con la Tierra de San Martín y la Tierra de O´Higgins, que tanto Argentina y Chile reclaman para sí como sus territorios antárticos.

Otros hechos fueron marcando la relevancia geopolítica de la Antártida, como el que ocurrió el 2 de septiembre de 1947, cuando el cuadrante americano de la Antártida fue incluido como parte de la zona de seguridad del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR); la denominada operación “Highjump” ‘Operación Gran Salto’ años 1946/7, que consistió en maniobras militares de los EE.UU. que tenían por objeto probar equipos militares y tropa en condiciones antárticas, consolidar y extender la soberanía estadounidense sobre la mayor área posible del continente antártico y determinar la viabilidad de establecer y mantener bases en la Antártida; y, el incidente que ocurrió en 1953 cuando treinta y cinco “Royal Marines” desembarcaron fuertemente armados en la isla Decepción apresando a dos marinos y destruyendo la edificación argentina y otro refugio de Chile ubicado en las cercanías. La acción ocurrió como respuesta a la instalación del refugio argentino en ese lugar.

En 1955, el gobierno británico inició ante la Corte Internacional de Justicia un reclamo contra Argentina relativo a los derechos de soberanía sobre las “Dependencias de las Islas Malvinas”, en particular las Islas Georgias del Sur, Sándwich del Sur y el “Territorio Antártico Británico”. La presentación incluyó, además, un pedido para que la Corte obligara a la Argentina a respetar la soberanía del Reino Unido y que cesara en sus pretensiones de ejercer soberanía sobre los territorios de sus pretendidas dependencias, el R.U. también lo hizo contra Chile y Argentina no reconoció la jurisdicción de la CIJ.

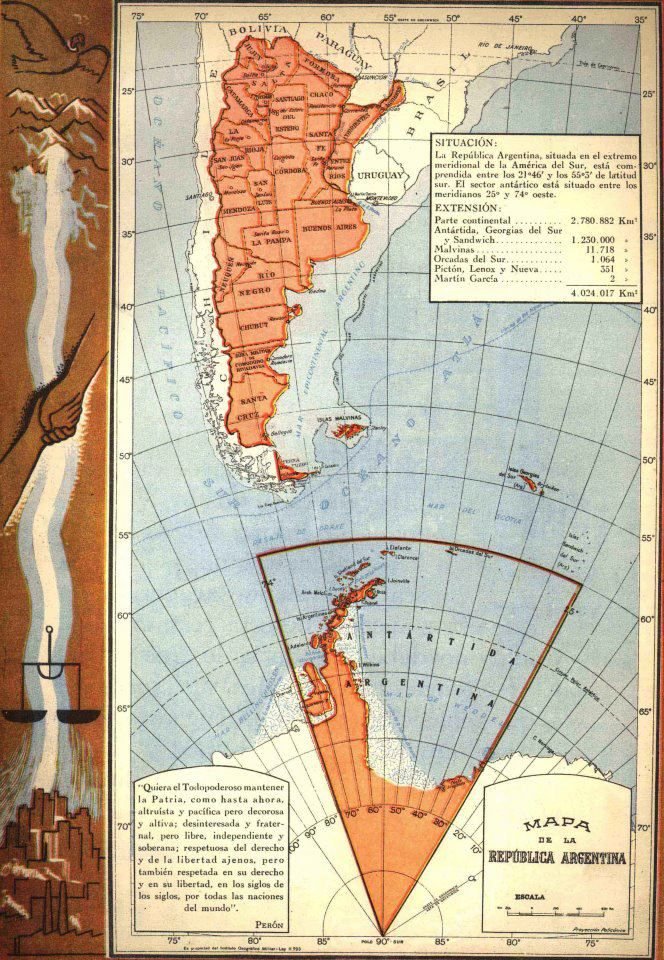

El sector reclamado por la República Argentina desde 1957 comprende desde los 25º hasta los 74º de Longitud Oeste, con límite norte en el paralelo de 60º de Latitud Sur, coincidiendo con el límite del Tratado Antártico que es distinto del límite del Círculo Polar Antártico que se encuentra en el paralelo de los 66º 33’ de Latitud Sur. La República de Chile reclama el sector ubicado entre los 53º y los 90º de Longitud Oeste y el Reino Unido, entre los meridianos de los 20º y los 80º de Longitud Oeste.

Nuestros derechos

Argentina, en virtud del principio de “Sucesión de Estados” o “Uti Possidetis Iuris” (traspaso de los derechos soberanos de España al Estado sucesor (Provincias Unidas del Rio de la Plata – Argentina), sostiene su soberanía en un sector al oeste de la línea trazada a fines del siglo XV por la Bula “Inter Caetera II” del Papa Alejandro VI, año 1493 y por el Tratado de Tordesillas de 1494. Nuestro país, es el primero en haber realizado una ocupación efectiva desde el año 1904.

Antartandes, la cordillera de los Andes que se sumerge por mil kilómetros y emerge en la península antártica es otro fundamento de nuestro derecho soberano, basado en las teorías de la contigüidad y la proximidad geográfica.

Las pretensiones soberanas de siete de los doce países signatarios del Tratado Antártico tensionan la futura gobernabilidad del continente blanco habida cuenta que ya son veintinueve los países que tienen bases y otros veintisiete que adhieren como miembros no consultivos.

Las distintas teorías esbozadas históricamente para justificar la presencia de algunos países en la Antártida fortalecen los argumentos del modelo de soberanía e intereses nacionales en contraposición con quienes sostienen la internacionalización del sexto continente.

La “teoría de los sectores”, elaborada por un político canadiense para sostener los derechos de su país en el Ártico, propone proyectar la soberanía de los Estados ribereños sobre las tierras polares contiguas comprendidas dentro de un triángulo cuyo vértice es el Polo, su base es el litoral de cada Estado orientado hacia uno u otro Polo y sus lados los meridianos que pasan por los dos extremos. El senador canadiense Pascal Poirier, postuló esta teoría como parte del principio de contigüidad geográfica, señalando que las regiones polares son prolongaciones de los países que rodean al polo norte, y por lo tanto deben estar bajo la soberanía de esos países, el mismo criterio se aplicaría para la Antártida.

La “teoría de los cuadrantes” (americano, pacífico, australiano y africano), sostiene que en cada cuadrante tendrán derechos preferentes los países más próximos.

La teoría de la “defrontación” es una tesis académica formulada en 1956 para justificar y dar soporte a la presencia y pretensiones soberanas de Brasil, ante un probable y futuro reparto del denominado “Cuadrante Antártico Suramericano”, que fue pensada por la geopolítica brasileña Therezinha de Castro. Sobre esta teoría se sustentan las posibles reclamaciones no sólo brasileñas sino de países como Uruguay, Perú y Ecuador que cuentan con bases en la Antártida. Recientemente Colombia ha manifestado su interés sobre la Antártida, con una proyección desde la isla de Malpelo aplicando la Teoría de la “defrontación”. El 31 de enero de 1989 Colombia pasó a ser miembro no consultivo del Tratado Antártico.

Argentina rechaza esta teoría, porque nuestro sector antártico ser vería disminuido. Nuestro país adhiere a la “teoría de los sectores polares”.

Tratado Antártico

El Tratado Antártico (TA) fue ratificado por los doce países que habían desarrollado actividades en el continente blanco durante el año geofísico internacional (1957-1958). Los países signatarios fueron: Argentina, Nueva Zelanda, Australia, Noruega, Bélgica, Sudáfrica, Unión Soviética, Chile, Francia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Japón y Estados Unidos. Estos países adquirieron automáticamente la condición de miembros consultivos y siete de ellos, Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda y Reino Unido formularon y sostienen hasta el día de hoy reclamos de soberanía. Los objetivos del Tratado Antártico fueron y son paz, seguridad, investigación, cooperación científica y protección ambiental. Actualmente 56 Estados son miembros del TA, de ellos 29 son consultivos, con derecho a voz y voto y 27 son no consultivos, sólo derecho a voz. Los idiomas oficiales son cuatro (español, francés, inglés y ruso).

Durante las conversaciones previas a su aprobación, Argentina propuso que se prohibieran en la Antártida todas las explosiones atómicas, lo que provocó una crisis que duró hasta momentos previos a la firma del TA, ya que los Estados Unidos, junto a otros países, pretendían prohibir solo aquellas que se hicieran sin previo aviso y sin consulta previa. Con el apoyo de la URSS y Chile la propuesta argentina destrabó finalmente la oposición de los Estados Unidos.

Actualmente se mantiene el statu quo existente al momento de su firma, preservando las posiciones de todas las partes. El tratado no suspende las reclamaciones de soberanía territorial. Los Estados reclamantes pueden continuar negociando entre sí sus diferencias territoriales, pero no pueden ampliarlas ni se acepta una nueva mientras se halle vigente el artículo del TA que lo prohíbe. Esta disposición permite que Chile y Argentina puedan acordar resolver sus superposiciones y establecer los límites de sus sectores antárticos.

En cuanto a la solución de controversias que pudieran plantearse en la interpretación o en la aplicación del TA, las Partes firmantes se han obligado a resolverlas por cualquier medio pacífico a su elección.

Del TA se desprenden varios acuerdos complementarios, conformando lo que se denomina Sistema del Tratado Antártico (STA).

Como expresa Miryam Colacrai, el Tratado Antártico “tiene una notable contribución al orden internacional, al mantener la región alejada de las tensiones y los conflictos estatales que se dan en otros espacios y al garantizar un delicado equilibrio ecológico. Constituye el primer compromiso internacional respecto de la no nuclearización de un área en el mundo, se pronuncia expresamente por la no militarización y mantiene un equilibrio funcional entre los países que participan en calidad de estados que exhiben derechos territoriales y aquellos que no revisten ese carácter. Asimismo, se compromete con la protección de los recursos naturales, la importancia que le reconoce a la Ciencia y la compatibilización de intereses como búsqueda permanente. La regla de la unanimidad (instrumento de significativo peso político) y la centralidad que tienen las Partes Consultivas en él, desempeñan un rol determinante en el mantenimiento del equilibrio en su proceso decisorio”.

Convención para la conservación de las focas antárticas. Londres 1972

Este acuerdo tiene como objetivo proteger los fócidos (mamíferos que tienen vida anfibia), para mantener su población en un equilibrio satisfactorio con el sistema ecológico de la Antártida. Las especies protegidas por la convención son: elefante marino, leopardo marino, foca de Weddell, foca cangrejera, foca de Ross, lobo de dos pelos. Entró en vigencia en 1978 a partir de su ratificación.

Convención sobre la conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. Camberra 1980

La Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) es un acuerdo internacional que fue adoptado en Canberra, Australia, en 1980. Este acuerdo representa una respuesta multilateral para hacer frente a la posibilidad de que el aumento no regulado de las capturas de kril en el Océano Austral resultara ser perjudicial para los ecosistemas marinos antárticos, y en particular para especies de aves marinas, pinnípedos, ballenas y peces cuyo alimento básico es el kril. La Convención tiene como objetivo fundamental la cooperación para la conservación del medio marino y la protección del ecosistema antártico. En vigencia desde 1982.

En la 41º Reunión de esta Convención, en Hobart, Australia, en 2022, Argentina condenó firmemente al Reino Unido por adoptar medidas unilaterales por fuera del marco multilateral de la CCRVMA. Cuatro buques de pabellón británico pescaron merluza negra en las aguas alrededor de nuestras Islas Georgias del Sur, comprendidas dentro del área de la Convención, sin una medida de conservación que habilitara dicha pesca. Además, Argentina presentó nuevamente la propuesta que impulsa junto a Chile de establecimiento de un Área Marina Protegida (AMP) en la Península Antártica Occidental.

Estas dos convenciones son acuerdos independientes del Tratado Antártico, es decir, pueden ser firmadas por países que no sean parte del TA.

Protocolo del Tratado Antártico sobre protección del medio ambiente. Madrid 1991

La Convención para la reglamentación de las actividades sobre recursos minerales antárticos fue un acuerdo internacional celebrado el 25 de noviembre de 1988 en Wellington, Nueva Zelanda. Los gobiernos de Francia, Bélgica y Australia decidieron no firmar el tratado y llamaron a los demás Estados a no hacerlo y trabajar en un régimen de protección integral del ambiente antártico. Por esta razón y la falta de ratificación por parte de los Estados signatarios, se dejó de lado este tratado y se comenzó a trabajar en el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, aprobado en Madrid en 1991 y vigente desde 1988 a partir de su última ratificación. El Protocolo de Madrid solo puede ser firmado por miembros del Tratado Antártico a diferencia de las dos Convenciones mencionadas precedentemente.

El Protocolo de Madrid en el artículo 7° establece la prohibición de explotación de recursos minerales, sin embargo, existen dos situaciones previstas que permiten modificar esta disposición, la primera, mediante el acuerdo unánime de las partes consultivas del Tratado Antártico, y la segunda, a partir del año 2048 con la decisión de una mayoría que incluya 3/4 partes de los Estados que eran partes consultivas del Tratado Antártico en el momento de la adopción de este Protocolo en 1991.

En cuanto a la solución de controversias y como expresa Graciela Salas, “se acordó el sistema de consulta mutua, rescatándose la libertad de elección del medio de solución pacífica”.

La agenda futura del “Sistema del Tratado Antártico” incluye distintas cuestiones que contribuyen a la gobernabilidad de la Antártida como la adopción de un “Código Polar” y la regulación de la navegación y seguridad antártica.

Las cuestiones geopolíticas que venimos señalando en las notas precedentes tensionan los principios de gobernabilidad del Sistema del Tratado Antártico, en las notas que siguen se analizará la política antártica argentina y los distintos escenarios que presentarán en las próximas décadas.